Charles Lapicque

(1898-1988), peintre français

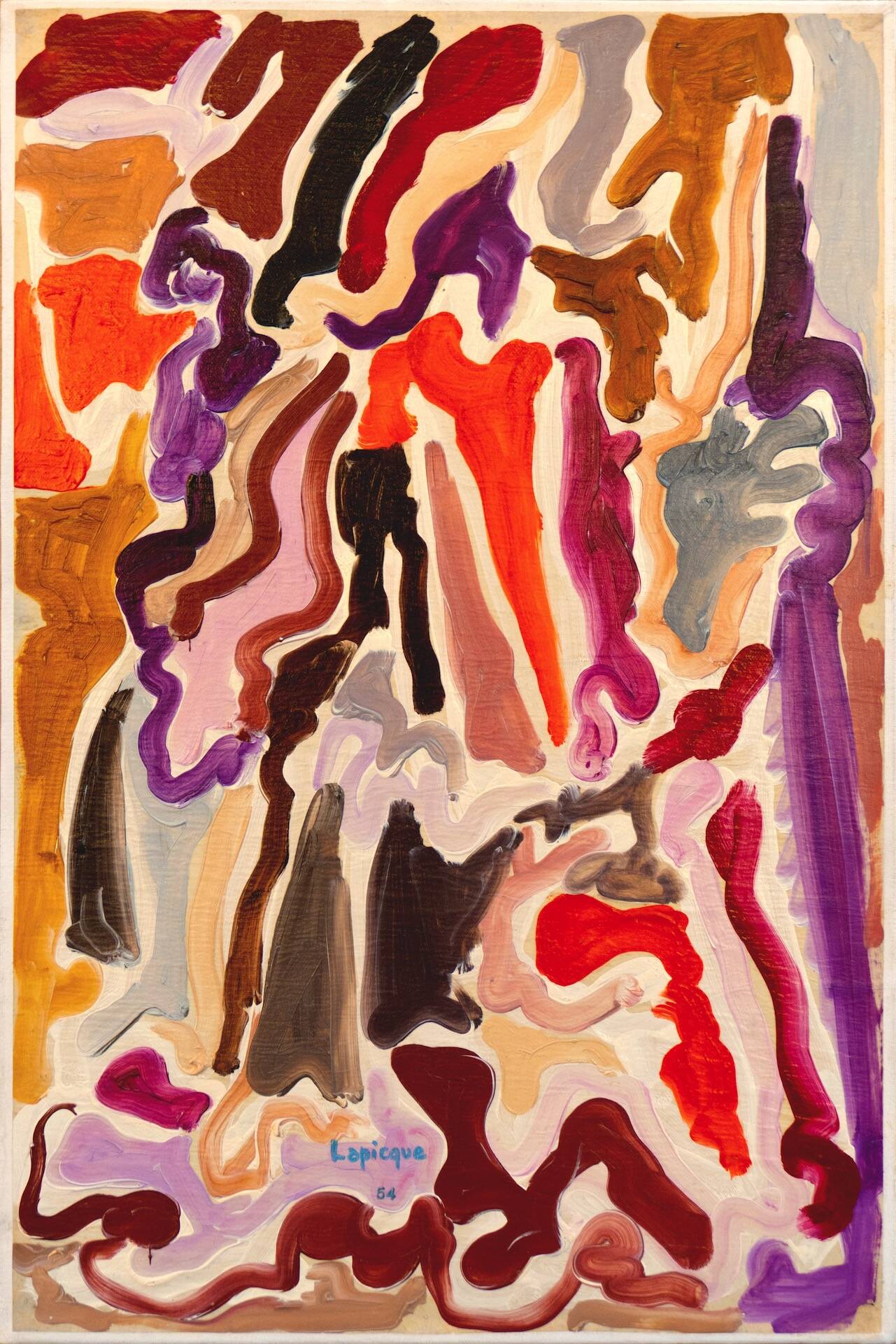

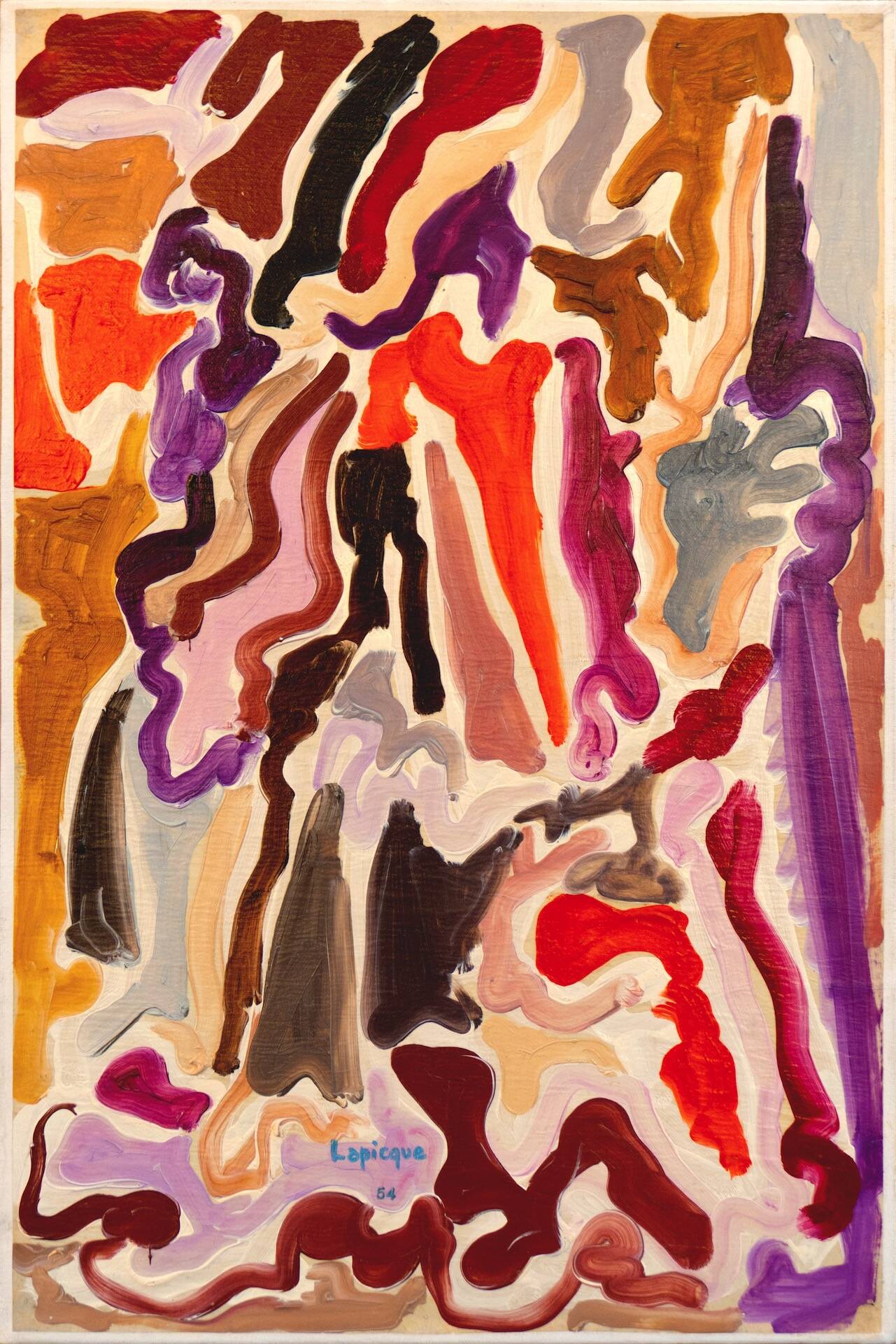

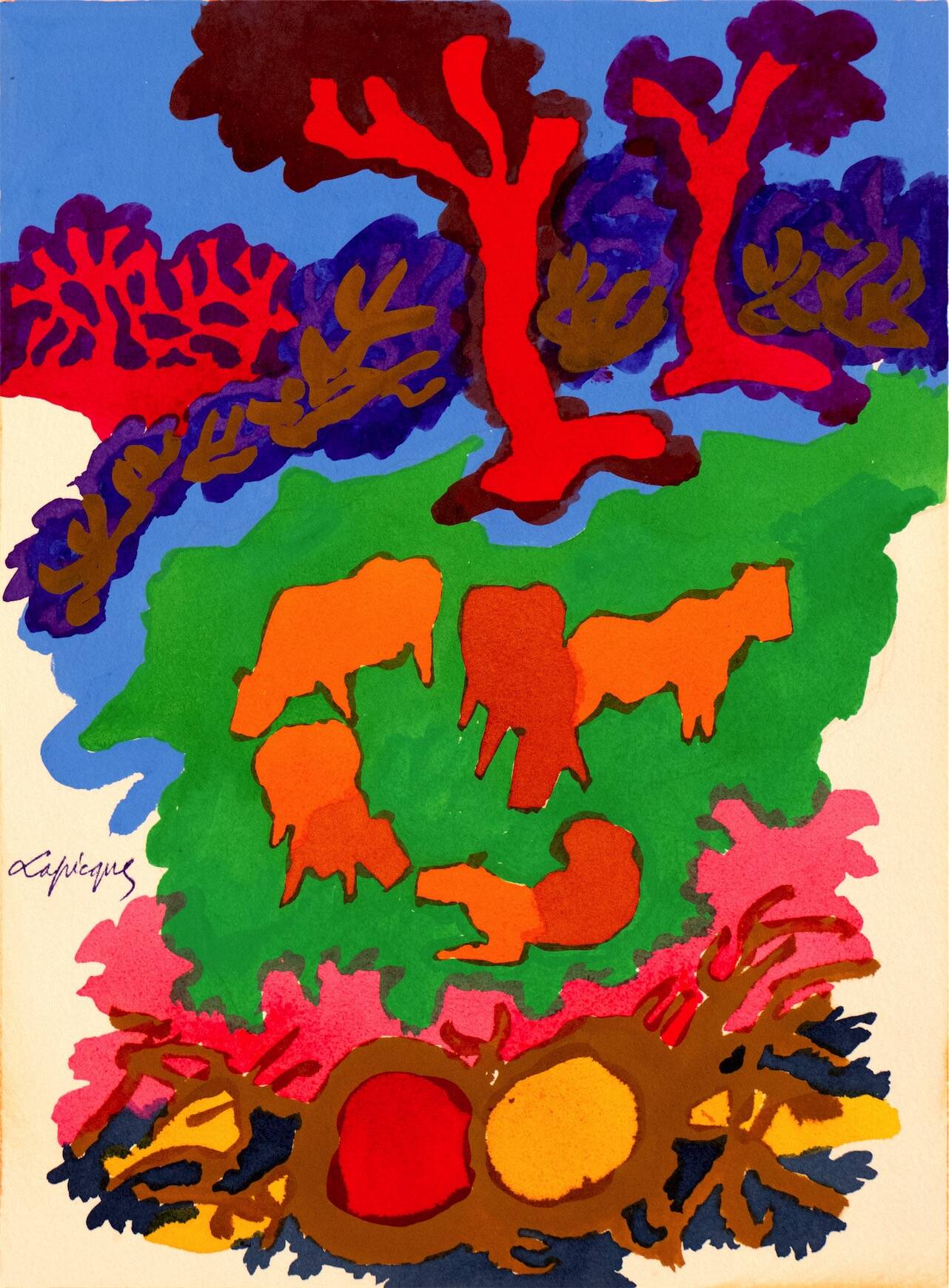

Expression vénitienne I, 1954 huile sur papier marouflé sur toile 51 x 32,5 cm

À propos de l'artiste

Charles Lapicque (né Charles René Thouvenin à Theizé en 1898, mort à Orsay en 1988) est un peintre et graveur majeur de la Nouvelle École de Paris. Formé à la fois aux sciences et à la musique, il étudie le piano et le violon avant de devenir ingénieur diplômé de l’École centrale, tout en se consacrant parallèlement à la peinture dès 1919. Encouragé par Jacques Lipchitz, il abandonne sa carrière d’ingénieur en 1928 pour se consacrer entièrement à l’art.

En 1929, il expose pour la première fois à la Galerie Jeanne Bucher à Paris, qui l'encourage à poursuivre dans cette voie. Ses recherches artistiques, nourries de science, s’inscrivent dans le sillage du cubisme, notamment par une réflexion théorique sur la couleur et la représentation de l’espace.

En 1939, Charles Lapicque amorce un tournant décisif dans son œuvre en intégrant ses recherches scientifiques sur la perception des couleurs : le bleu, selon lui, renforce la densité des formes rapprochées, tandis que le rouge, l’orangé et le jaune suggèrent la lumière et l’éloignement. Cette théorie, qu’il expose en 1961 dans sa conférence Présence et peinture, inspire des compositions audacieuses mêlant structures cubistes et explorations chromatiques. Ses toiles comme Le Port de Loguivy ou Jeanne d’Arc traversant la Loire inaugurent une nouvelle vision de l’espace pictural. Elles influencent profondément ses contemporains – Jean Bazaine, Jean Le Moal, Alfred Manessier, Gustave Singier – et contribuent à l’émergence d’une abstraction lyrique française affranchie du carcan cubiste. Alfred Manessier reconnaîtra d’ailleurs en Lapicque « celui qui nous a permis de gagner du temps ».

En 1941, il participe à l’exposition historique « Vingt jeunes peintres de tradition française », organisée par Jean Bazaine, aux côtés de Jean Bazaine, André Beaudin, Paul Berçot, Jean Bertholle, Francisco Bores, Lucien Coutaud, François Desnoyer, Léon Gischia, Jean Lasne, Lucien Lautrec, Raymond Legueult, Jean Le Moal, Alfred Manessier, André Marchand, Édouard Pignon, Suzanne Roger, Gustave Singier, Pierre Tal Coat et Charles Walch. Le nom de Maurice Estève figure également au catalogue, bien qu’aucune de ses œuvres ne soit exposée.

En 1943, la Galerie de France à Paris l'invite à Douze peintres d’aujourd’hui, dénoncée par la presse collaborationniste. Cette même année, un contrat avec la Galerie Louis Carré lui permet de se consacrer pleinement à son œuvre.

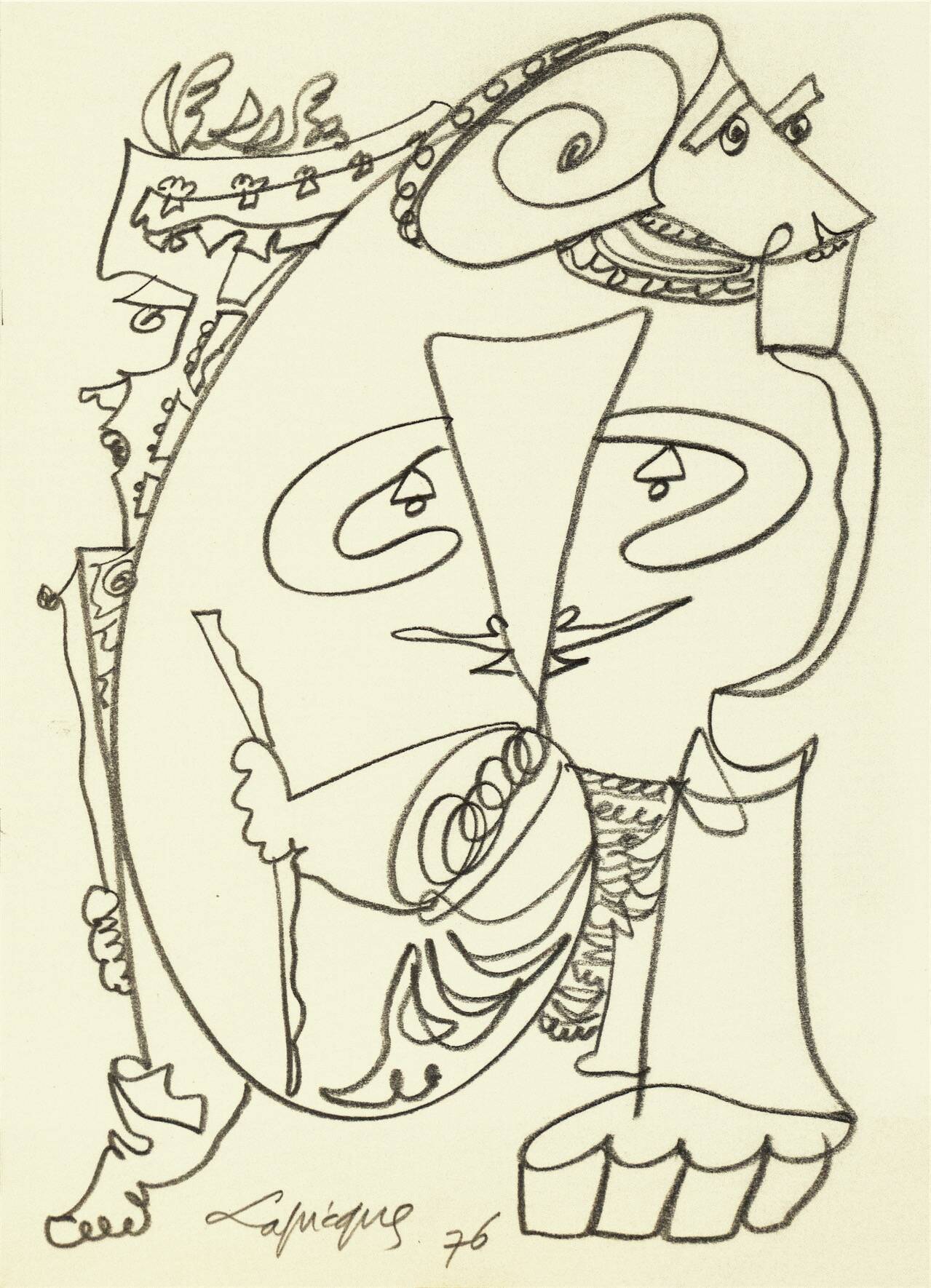

Lapicque peint en 1944 plusieurs toiles inspirées de la Libération, et la Bretagne devient un de ses territoires d’inspiration. Il est nommé peintre officiel du Département de la Marine et participe à plusieurs missions en mer à partir de 1948, au large de Brest, Toulon (1949) et en Afrique du Nord (1951). Lauréat du Prix Raoul Dufy à la Biennale de Venise en 1953, il effectue plusieurs séjours à Venise entre 1953 et 1955, puis voyage à travers l’Europe – à Rome en 1957, en Grèce en 1963, en Espagne en 1973, en Hollande en 1974 – et en France : à Vézelay en 1975, dans les châteaux de la Loire en 1976, à Aix-en-Provence en 1980.

Charles Lapicque reçoit le Grand Prix national de peinture en 1979, consacrant une œuvre singulière et influente, où se rencontrent science, musique, poésie et modernité picturale.

Ses œuvres furent jugées importantes, entre 1939 et 1943, pour le développement de la peinture non figurative et dans les années 1950 pour les courants Pop art, figuration narrative, figuration libre.

Liste des oeuvres

-1280-9999.jpg)

-1280-9999.jpg)

-1280-9999.jpg)

-1280-9999.jpg)

-1280-9999.jpg)